Ce jeudi 15 décembre 2022, l'Insee a sorti son enquête "Migrations, Famille et Vieillissement". Parmi les points importants de cette étude, l'étude menée par l'institut relève que 79 % des habitants de la Réunion âgés de 18 à 79 ans sont nés dans l'île, soit une part en baisse par rapport à 2010. Cela s'explique par le fait que le nombre de natifs quittant l'île pour la Métropole a légèrement augmenté. Autres points importants de l'enquête : les Réunionnais sont de plus en plus mobiles pour de courts séjours, la fécondité est toujours forte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Quels changements ont connu la société et la population réunionnaises au cours de la décennie 2010, que ce soit en termes de migrations, de famille, de vieillissement et d‘état de santé de la population âgée, de solidarités intergénérationnelles ou encore de pratiques linguistiques et religieuses ? La Réunion se démarque-t-elle des autres départements et régions d’Outre-mer sur ces sujets ? Autant de questions auxquelles permet de répondre

l’enquête Migrations, Famille et Vieillissement.

Conçue par l’Ined et conduite en partenariat avec l’Insee, la direction générale des Outre-mer (DGOM), le Département de La Réunion, la Région Réunion et la Caisse d’allocations familiales, l’enquête Migrations, Famille et Vieillissement vise à mesurer les mutations démographiques en cours dans les départements d’Outre-mer et à en appréhender leurs conséquences socio-économiques. L’enquête couvre de nombreuses thématiques : trajectoires migratoires, ressources, mode de vie et état de santé des personnes âgées, diversité des formes d’union, proximité géographique des générations, pratiques culturelles et sociales, discriminations vécues par les populations, etc.

À La Réunion, cette enquête fait suite à une première édition datant de 2009-2010. Elle a également été réalisée pour la deuxième fois en Guadeloupe, Guyane et Martinique en 2020-2021 (parution des résultats prévue au premier semestre 2023). Elle avait été réalisée à Mayotte en 2015.

En 2019, huit habitants sur dix de La Réunion sont natifs de l’île, une part en légère diminution depuis dix ans du fait de l’arrivée un peu plus importante de natifs de France métropolitaine. Très attachés à l’île, les natifs sont moins enclins que ceux des autres départements et régions d’Outre mer à s’installer durablement ailleurs, que ce soit pour poursuivre des études ou trouver un emploi. Cependant, ils sont de plus en plus nombreux à effectuer de courts séjours en dehors de l’île.

Cet attachement à l’île se retrouve aussi dans l’importance accordée à la langue créole qui reste bien implantée sur le territoire. Les habitants de La Réunion sont par ailleurs très croyants. Le poids démographique des jeunes demeure important, du fait de la fécondité élevée, notamment des jeunes femmes. Malgré une amélioration depuis dix ans, les jeunes connaissent encore des difficultés d’insertion professionnelle tout en étant de moins en moins nombreux à bénéficier de l’aide financière de leur famille.

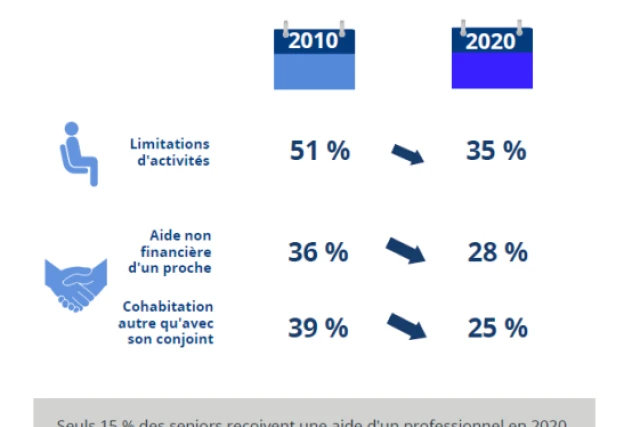

Néanmoins, comme ailleurs en France, la population réunionnaise vieillit. L’état de santé des seniors s’améliore mais en parallèle, ils bénéficient moins souvent qu’avant de l’aide de leur famille.

- Des habitants nés en grande majorité sur l’île et des natifs de plus en plus mobiles pour de courts séjours -

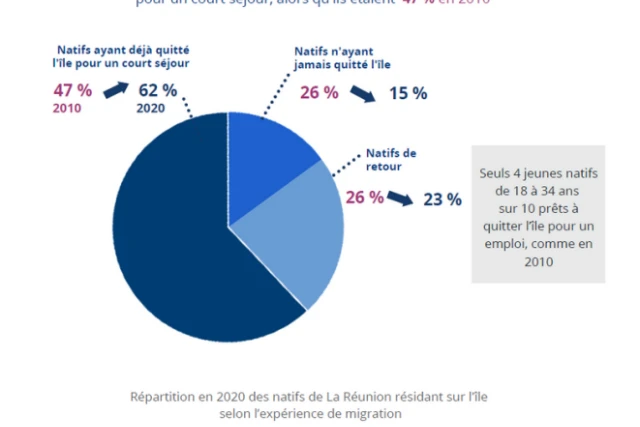

Les natifs de l’île composent la grande majorité de la population de l’île : 79 % des habitants de La Réunion de 18 à 79 ans y sont nés. Cette part a un peu diminué depuis 2010, du fait d’une légère hausse de la part des natifs de métropole. Les natifs de La Réunion voyagent de plus en plus souvent en dehors de l’île. Ainsi, la part des natifs n’ayant jamais quitté le département diminue fortement, de 26 % en 2010 à 15 % en 2020. Pour autant, si les natifs quittent de plus en plus souvent l’île, c’est avant tout pour de courts séjours, comme des vacances ou un stage, et non pour aller s’installer et vivre ailleurs pour un emploi ou encore pour poursuivre des études. Ainsi, 6 natifs de La Réunion sur 10 qui y résident en 2020 ont déjà voyagé dans l’Hexagone ou à l’étranger pour un court séjour, mais seulement 2 sur 10 ont déjà vécu plus de six mois en dehors de l’île.

Parmi les jeunes natifs de 18 à 34 ans habitant La Réunion, seuls 4 sur 10 accepteraient de partir pour un emploi, dans l’Hexagone ou ailleurs. Cette part est plus faible que chez les jeunes natifs des autres Drom et est stable depuis 2010.

- Une forte fécondité, portée par les mères non diplômées, et de nombreuses naissances précoces -

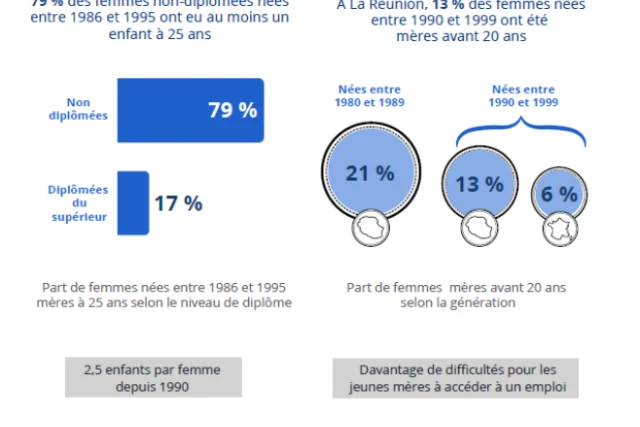

Depuis 1990, la fécondité des femmes réunionnaises se situe à un niveau élevé et stable : 2,5 enfants par femme, contre 1,7 à 2,0 enfants par femme pour les femmes résidant dans l’Hexagone.

Les mères non diplômées portent cette fécondité élevée à La Réunion : 79 % de celles nées entre 1986 et 1995 ont été mères à 25 ans, contre seulement 17 % des femmes diplômées du supérieur de cette génération. Cet écart s’est creusé : par rapport aux femmes nées dix ans plus tôt, entre 1966 et 1975, la fécondité à 25 ans des femmes non diplômées est restée stable, alors qu’elle a beaucoup baissé pour les femmes diplômées du supérieur. Les femmes non diplômées restent par ailleurs les plus nombreuses à avoir au moins trois enfants.

L’importance des maternités précoces explique en partie le niveau élevé de la fécondité à La Réunion. Ainsi, 13 % des natives de l’île de la génération 1990-1999 ont été mères avant leur vingtième année. Cette part baisse en dix ans, mais reste deux fois plus élevée que dans l’Hexagone ou qu’aux Antilles.

Ces naissances précoces sont de plus en plus un obstacle à l’emploi. Ainsi, parmi les habitantes de La Réunion de moins de 25 ans ayant terminé leurs études, seules 4 % de celles ayant un enfant occupent un emploi contre 46 % des autres, soit un écart de 42 points. Cet écart s'est nettement accru par rapport à 2010 (12 points).

- Des jeunes moins en difficulté d’insertion professionnelle, mais moins aidés financièrement -

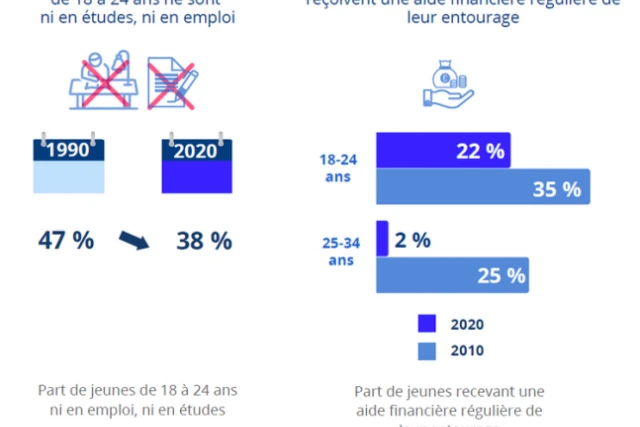

L’insertion professionnelle et sociale des jeunes à leur arrivée à l’âge adulte s’est améliorée significativement au cours de la dernière décennie et se traduit par moins de difficultés financières : en 2020, 38 % des jeunes de 18 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en études, soit 9 points de moins qu’en 2010. Cette baisse va de pair avec une diminution de la part de jeunes aidés financièrement par leurs proches : en 2020, 22 % reçoivent une aide financière de la part de leur entourage contre 35 % en 2010. Cette baisse est plus marquée encore pour la génération un peu plus âgée des 25-34 ans. La fragilisation économique d’une partie des ménages suite à la pandémie de Covid-19 pourrait expliquer en partie la baisse de ces aides financières.

Une meilleure santé mais un isolement accru des personnes âgées

L’état de santé des seniors de La Réunion s’améliore : 35 % des seniors de 55 ans ou plus ont des limitations d’activité, soit 16 points de moins qu’il y a dix ans. Mais seuls 15 % des 55 ans ou plus bénéficient de l’aide d’un professionnel à La Réunion. Les autres doivent compter sur l’aide de leur entourage en cas de besoin : 28 % des habitants de La Réunion de 55 ans ou plus bénéficient ainsi d’une aide non financière de la part de leur(s) proche(s), une part un peu inférieure à ce qu’elle était en 2010 (36 %). La cohabitation intergénérationnelle pour les seniors est de moins en moins fréquente, ce qui pourrait expliquer la baisse de l’aide reçue, en plus d’un éventuel impact de la crise sanitaire de 2020 : en 2020, seuls 25 % des personnes de 55 ans ou plus vivent avec au moins un autre adulte que leur conjoint, contre 39 % en 2010.

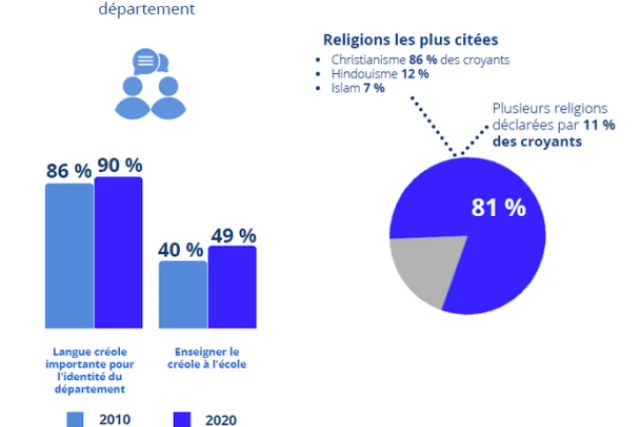

- Langue créole et religion: des valeurs bien ancrées -

Les natifs de l’île accordent une grande importance à la langue créole qui reste bien implantée sur le territoire. En 2020, 90 % des natifs de La Réunion considèrent que la langue créole est importante pour l’identité du département. C’est un peu plus qu’en 2010 (86 %). La quasi-totalité des natifs de l’île indiquent d’ailleurs la comprendre et la parler facilement. De plus en plus de natifs estiment en outre que le créole réunionnais devrait être enseigné à l’école : c’est le cas de 49 % d’entre eux en 2020, soit 9 points de plus que dix ans auparavant. Les habitants de La Réunion sont par ailleurs très croyants : 81 % des 15 ans ou plus déclarent avoir une religion, soit un peu moins qu’en 2010 (86 %). Les trois religions les plus citées sont les religions chrétienne, hindouiste et musulmane. Particularité supplémentaire, 11 % des croyants déclarent avoir plusieurs religions.